Hache tendre et tête de bois

(Salut les copeaux)

Filip Chrétien

« Je crois mon amour qu’il est temps de te souvenir des bons moments, tant que la nuit tombe encore et même si je te serre moins fort qu’avant. » À dire vrai, nous pourrions répondre à Filip qu’il devrait songer à être moins dur avec lui-même, qu’il nous tient encore tout contre lui avec l’intensité des débuts, et même plus. Son troisième disque, « Devant », n’est pas un pied-de-nez aux années qui passent, c’est un hommage. À celles qui furent, à celles qui fuient, au vent, aux éléments. Parce qu’on pense à la mort plus fort qu’avant mais que les fleurs sont toujours offertes, malgré tout. Éternellement. Si ce disque n’est peut-être pas celui de la « maturité » à proprement parler, il est celui du temps. Il y a dans chaque chanson, une allusion au temps, comme si, plus qu’une obsession, Filip Chrétien en était véritablement le maître. Le temps comme seconde peau. Comme protection surtout. Alors n’allez pas croire que « Devant » serait un objet déprimant, il n’en est rien. Cette collection de chansons qui traitent tour à tour de l’amour que l’on sait se donner passée la passion, de l’eau qui abrite le ressentiment lorsqu’on cherche à s’en alléger, d’une chemise blanche qui cacherait presque un autre corps, de la gueule et du cœur rasséréné après le souffle coupé, de tout ce que l’on emporte pour ne pas laisser partir trop loin (sublimes « Navettes »), de la lenteur du flou quand le cœur bat vite et toujours ce vent, sous la poussière qui permet l’envolée, d’une étoile de Proust en forme de théâtre baigné de lune, insufflent à l’ensemble une énergie lumineuse qui nous ferait presque oublier la trop grande rareté des aurores boréales de notre côté du monde. La dernière pièce, « Au Départ » est un clin d’œil au si précieux temps qui construit ce disque. Filip à l’enfant. À l’enfant en face, mais à l’enfant qu’il est, et qu’il sera toujours. Un enfant qui se joue du temps. Pour mieux le remercier. Côté son, une batterie qui enveloppe, une guitare, folk, qui accompagne la voix sans la taire, sans la recouvrir, mais qui se fait jumelle, pour mieux explorer les plaines environnantes, du côté de chez Miossec notamment. On ne voulait pas alourdir le rennais de comparaisons appuyées à de trop grandes références, de trop grandes influences, d’autres l’auront fait avant nous en invoquant tantôt Dominique A, Bertrand Betsch, Jean-Louis Murat aussi, mais si l’on devait rapprocher Filip Chrétien d’artistes sensibles aux textes ciselés et aux compositions racées, on le ferait en évoquant le grand Brestois, ainsi que le souvenir d’un autre immense breton, injustement méconnu, et bien trop tôt disparu, Thierry Le Coq. Parfois, des guitares électriques prennent le pas pour mieux illustrer ce temps qui agit plus derrière que devant, et qui n’obéira plus jamais qu’à l’artiste, son maître. Des voix féminines touchent au cœur. De l’homme. Alors le notre palpite en chœur. Remercie à son tour. Ne vous y trompez pas, si l’album du rennais est bien celui du temps, il est également celui de l’attente… De l’attente souveraine qui nous fera nous languir de l’arrivée au monde du prochain. En l’attendant, parce que ce n’est pas tous les jours que naît un nouvel amour, on se concentrera sur l’écoute de ce disque en fermant les yeux, pour laisser le regard de cet artiste délicat nous façonner une belle dégaine pour l’automne…

Léandre Maaza

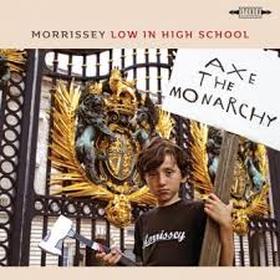

Morrissey - Low In High School

S'il fallait n'en retenir qu'une (de chanson), ce serait l'une puis l'autre jusqu'à la douzième de ce nouvel opus. Il devient compliqué de lire une critique de Low In High School qui ne serait d'abord un défouloir, un pas de tir doublé d'un terrain de mines grossièrement ensevelies. Cet album est impeccable de justesse tant vocalement que musicalement, d'une variété improbable et pourtant d'une belle unité au bout du compte, d'un énergie folle. Le désespoir nous fait vieillir depuis la fenêtre de la cuisine, les derniers immeubles construits nous barrent la vue, mais la main droite prend de la hauteur et retrouve la touche play perchée au-dessus du micro-ondes.

Filip Chrétien - Les Traces (2015)

|

Titre # 1 # Les Traces

Guitare-voix, comme une invitation pénétrante ; la valse d'une marche se rappelant les pas d'une course, le sol qui ne devait pas se dérober, d'une ruelle qui encaisse les rendez-vous, les errements, le sol comme un marqueur du temps et des traces avec autour des échos, des ombres portées. Repenser aux mots de ces soirs, y revenir, renaître ; au fond de l'impasse, avec comme souvent implantée sans trop savoir comment s'y prendre cette aire de retournement, cet art de la trace, détachée du sillon qui au détour nous manque. Depuis toujours. |

|

Titre # 2 # Mes sentiments Les vitres de ce train et les paysages qu'on avale de côté : ce voyage à l'Ouest en solitaire et ces guitares en spirales ; la carte est ancrée au cœur, tatouée aussi, comme un plan d'évasion tenu secret et sacré mais au ton calme et résolu. Ce regard posé ne décroche plus de sa trajectoire et tient les autres en respect sans trop de mots inutiles. Terminus miné, tout le monde descend. Cette affaire nous emportera seuls. À chacun son histoire, à chacun son heure. |

|

Titre # 3 # Comme je l'attends

Comme je l'écoute, comme je l'entends. L'attente n'a jamais réchauffé la moindre chair mais titille un jour cette foutue mémoire qui pourrait bien renverser le pot et se vider ; un jour, avec les autres autour qui attendent vos mots et le sens ; vous aussi, pour finir, vous vous attendez. Nu. Les derniers instants sur un fil tendu. Le plus léger possible mais cela suffira-t-il ? On a bien la réponse sans la promesse, mais si... On se tient à la berge avec l'étrange idée qu'il faudra certainement se résoudre. S'attendre à s'étendre. |

Orso Jesenska

Orso. Orso Jesenska ou Iesenska (?), je dirai Orso pour ne pas blesser une oreille musicale fragile. Dans Autoportait, Henri Calet, Orso propose de « faire comme s'il n'était pas là ». Je propose plutôt de faire avec lui mais sans les autres.

Ne pas l'apparenter pour le laisser s'épanouir. La tentation consiste toujours à évoquer l'autre, se rattacher, inscrire pour s'inscrire, s'inscrire pour inscrire, se rassurer, laisser une trace en un écho, prendre un papier, dessiner une carte et accoster. Orso n'est pas un insulaire, pas toujours, deux puis seul, debout, au seuil de la vie d'un autre, d'une autre, la vie à terre, en mer, et entre, par les arbres. Orso se loge entre les feuilles et le vent de brise, en équilibre sans la casse. Il attise. Il y a eu en 2011, un courage inutile. Pas d'oiseaux, donc, à l'horizon. Inutile, jamais, quand les mots sont posés, d'autres les emmènent sur des ponts et font passer.

Aujourd'hui, Orso part effacer la mer, celle qui efface et qui se fait rattraper à son tour. S'il fallait choisir dans ce nouvel album une chanson pour le moment,, pour ce matin d'aube, ce samedi ce serait « Paroles ». Ce serait pour moi d'abord, je ne la partagerais que lorsque je ne tremblerai plus avec celle que j'aime. Merci Orso

Olivier Mellano

1987, une chapelle bleue qui s'ouvre le vendredi soir : pas d'autel, même petite, pas de bancs, mais des tables de ping-pong. Nous prenons des cours dans cette étrange endroit et nous écoutons les aînés parler new-wave. Je défends, je ramène tout, je désole mes adversaires, je me désole moi-même : quand vais-je attaquer, quand ?

2005, 20H00, Gare de Rennes, mon père est venu me chercher. Il me reparle de cette Chapelle Bleue en m'annonçant qu'Olivier Mellano s'y produit le soir-même.

Quelques années plus tôt en 1999, Olivier a confié à son frère Julien (ou bien, s'est-il fait soutirer ?) quelques photos pour illustrer mon premier livre. Je m'emballe un peu à l'annonce de cette présence sur la scène, ce lieu-même où j'ai appris à smasher, enfin. Je demande à mon père de m'y conduire avant même de laisser mon sac à dos entre les quatre murs de mes racines. Je pousse la porte lourde. Il n'y a plus qu'un bout de bout pour me poser, ce que je fais. Comme à chaque fois, la musique d'Olivier m'emporte, me prend par les épaules, me cloue de plus belle, me ressaisit. Il n'y a que mes yeux qui se baladent. Une musique avec des couleurs, des pieds, des pédales, des séquences, des boucles. A la fin du concert, je vais me présenter. J'attends mon tour. Je bredouille mais suffisamment clairement pour être compris et saluer en retour. Je suis heureux. Nous échangeons que quelques mots. Mon père ouvre la porte de la chapelle. Il est resté dans sa voiture tout le temps du spectacle. Là, je ne comprends pas tout. Je l'entends me dire : « Je croyais que tu n'allais rester que quelques instants et que nous allions repartir et j'ai patienté en attendant que chaque minute soit ce moment ».

J'ai raté plusieurs fois Olivier Mellano, dont une fois devant Le Bateau-Phare, sur les quais de Seine, avec des gros bras à l'entrée, de ceux qui semblent avoir arrêté la poésie avant même de l'avoir commencée. Rien à négocier.

Puis vient le temps de la Fondation Cartier. De passage à Paris, Olivier s'engage dans des ciné-concerts, nous faisons la queue pour entendre et voir Olivier se mêler à Murnau et Spielberg. Pour l'Aurore, je me souviens avoir vu la neige a fini par tomber pendant le set. C'est ça Olivier Mellano : de la neige et de l'électricité, un courant solo et un courant de partage, d'association, la simplicité de l'homme et la complexité de son œuvre. Tout est à voir, tout est à entendre, comme l'invisible tension du barbelé électrifié. Mais là, j'ai toujours su que la barrière était ouverte.

Le 6 janvier 2013, à Rennes, aux Champs Libres, Olivier enregistre avec le chanteur Arm une mise en voix et en musique du Cahier d'un retour au pays natal, œuvre de l'immense Aimé Césaire. J'écoute cet enregistrement en marchant, en serrant les poings, les arbres, en touchant les bancs, en me prenant des échardes de toutes tailles.

Voici ce que l'on prend en écoutant ces deux artistes : une paire de gants de boxe pour se dégager la mèche et allumer ce qui reste à dévaster.

Je remonte le fleuve. Je ne me fais pas à ce travail et c'est tant mieux. C'est là toute sa force. Il est bouillant et il nous regarde. J'écoute, cette colère, ces cordes, la voix d'Arm, les mots d'horizon. Je marche encore. Je me mets à saigner du nez, et cela, pour la première fois de ma vie. Je souris.

Je remonte le fleuve. Je sais que pour le nez, cela va passer.

(Chronique de Dave Le Monocle in Le Cabinet des Curiosités - Greg Bod - Radio U - Septembre 2014)

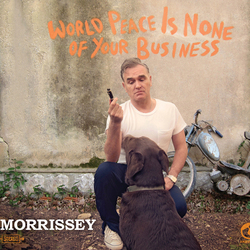

Paix sur le Moz

Je laisse la question en suspens.

Ce qui semble certain, c'est que cela relève d'une affaire intime, d'une histoire personnelle qui ne regarde que l'auditeur -le laudateur ou l'autre hater- depuis déjà quelques semaines de rumeurs.

Le nouvel album de Morrissey a été mis en ligne et écoute intégrale, quelques jours avant sa sortie, sur des players bien utiles pour répondre à l'urgence ambiante, mais ne servant en rien le personnel de ce bas monde équipé d'oreilles (en tout cas, le plus souvent).

La patience est une arme de bon goût nous évitant parfois bien des coups au cœur. Il n'y a pas de chantier, Joe Chiccarelli s'est occupé de la production, mais le casque semble hautement recommandé.

15 juillet 2014, 10H00, le disque n'est pas encore en rayon. Je le demande, deux secondes (à peine) séparent ma demande de mon contentement. « Je n'ai pas eu le temps de les mettre en rayon ». Il en reste un. La gestion des stocks pour cet opus sera tendue. Une heure plus tard, arrivant à bon port, je parviens à le laisser tomber sur la tranche.

L'édition Deluxe réserve deux disques (épargnés dans la chute) qu'il conviendrait d'avoir sur un seul : près de 80 minutes de lumière qu'on ne quittera pas de sitôt ; celle-là même qui nous fait découvrir un Morrissey voyageur et vibrant mais survolant la mort de plus en plus précisément - Istambul, Earth Is The Loneliest Planet,Smiler With Knife, Mountjoy, Oboe Concerto ; la guitare flamenco de Gustavo Manzur proposent une nouvelle lecture et approche des mots du Moz (Chiccarelli parle de Morrissey comme d'un novelist), sans parler du très succint et liant The Bullfighter Dies, ficelé en deux minutes chrono, comme une cérémonie sacrificielle sèche et inversée.

En ouverture, la chanson-titre de l'album World Peace... roule la politique vers des culs-de-basse-fosse (toujours fervent d'une démocratie directe fantasmée plutôt que représentative « Each time you vote, You support the process »). Après une intro de sons tricotés en un sous-sol de polar polaire, l'intensité d'I'm Not A Man pose, sur le billot, une liste non exhaustive de faiblesses (interprétées comme telles, à la limite du surjoué comme souvent dans ces cas-là) pour s'achever par des percussions sourdes comme une tête frappée et re-frappée contre un mur, celui d'une fabrique (frontière) qu'on ne passera que les pieds devant.

Regarder en arrière ne sert à rien sauf à dire que les guitares de Your Arsenal sur Staircase At The University croisent aujourd'hui trompette, synthé et ce flamenco impérial qui passe aussi par des mains (de retour entre autre sur Kiss Me A Lot) qui chauffent et (at)tirent le propos vers une fête qu'on n'osait pas imaginer.

Les duos de voix réussis (Morrissey/Kristeen Young) Kick The Bride Down The Aisle et Planet... rappellent les essais transformés jadis avec Kirsty MacColl et Siouxsie. Mais la voix du Moz s'expose comme jamais et c'est elle que l'on retient, toujours au dessus du lot, de l'eau sans nous faire marcher des kilomètres pour aller chercher quelques subsides à ronger.

La presse attendait un disque à l'usage (l'usure?) exclusif des fans indé-crottables. Morrissey a ouvert une nouvelle porte, de nouvelles collaborations, de nouvelles cultures portant donc la rencontre et l'intégration comme atouts et champs (ainsi que chants) des possibles. On pourrait continuer de saluer (ou non) ce monstre sacré pour les uns, à écraser pour les autres. Pour entreprendre et prouver quoi ? Chacun a sa réponse ; que les esprits chagrins se mouchent et passent leurs chemins.

Le deuxième CD (six titres-perles dont l'impeccable Forgive Someone) achève de montrer le bonheur retrouvé de composer ensemble, de chanter sa peine et ses joies. La vie continue. Il faudra de toute façon, un jour, la boucler. "The older generation/have tried, sighed and died/Which pushes me to/Their place in the queue/ And the ryhtm of life goes 'round.". Le reste est inutile et un faux débat."When you will not accept yourself".

La tension d'Angers

|

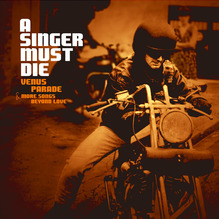

Sont-ce les arrangements de première classe, les voix mêlées qui ouvrent ces paysages lunaires soudainement habités ? Happés, appelés, harponnés de face, voilà que débarque le somptueux album Venus parade de la troupe angevine A Singer Must Die (une manière détournée d'un tribute au père Cohen et à ses mots à la trempe évocatrice). On pourrait penser à Suede, aux Smiths pour les guitares et les mises en bouche, à REM pour l'atmosphérique "As if we could make unique things twice", à Neil Hannon pour les arrangements faux-amis qui prêtent à penser que le hamac est offert avant de se retourner comme une vieille connaissance pour vous conter du haut d'une falaise ses histoires, nos histoires. Certains connaissent le Val sans retour ; regardez par-dessus, juste un peu plus loin. Les flèches décochées ici possèdent la force tranquille de celles gravées dans les chênes partis pour durer, à faire même pleurer des armées de bûcherons.

|

Bergère d'allure

Demain de nuits de jours - Catapulte Production

C'est par ici.

Almond by Joe and the Supercherries

Fais descendre en mon cœur une étoile, juste ici

Regarde-la se transformer en galaxie

Un univers de lumière

Celle d’un grand feu qui éclaire

Fais que s’illumine la lune

Pour du sourire profiter

La voie est sombre cette nuit

Et tel l’enfant qui nous relie

Éclaire un sentier familier

De compagnie, je n’ai aucune

Fais descendre en mon cœur une étoile à briller

Comme brillerait la plus claire des journées

Au feu qui éclaire, rendons grâce

Jusqu’à ce que nos vies s’effacent

Quand bientôt vient l’heure du cafard,

Du crépuscule à la nuit noire

Il nous languit, ce doux moment

Où l’on peut luire passionnément

Embrasés par un feu qui éclaire ce soir

Nous exploserons, le feu éclaire ce soir

Fais descendre en mon cœur une étoile à briller

Comme brillerait la plus claire des journées

Au feu qui éclaire, rendons grâce

Jusqu’à ce que nos vies s’effacent

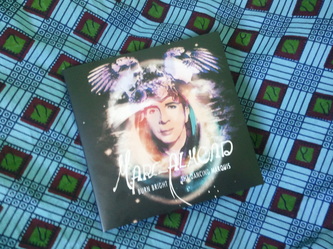

L’introduction du morceau fait tout de suite penser à Walk On The Wild Side avec le même type de glissando à la basse (mais pas les mêmes notes). Marc a toujours été un grand admirateur de Lou Reed dont il reprit des chansons dès le début de sa carrière solo et plus récemment, en concert, au début du mois de novembre en hommage à la mort de ce dernier. Quel étrange hasard d’ailleurs, c’est comme si Marc avait pressentit la fin imminente du poète velouté en enregistrant cette chanson… Dieu seul sait. Une fois n’est donc pas coutume, la tonalité glam 70’s est donnée. Dans la continuité des thèmes abordés dans « Variété », Marc continue de clamer et prouver sa filiation avec les brillantes créatures sauvages et aberrantes de la décennie dorée qui l’ont inspiré. Cependant, sur Burn Bright il chante avec la langueur d’un voyeur scrutant la nuit du haut d’une tour de son Palais des Plaisirs. Il sonne doucement fatigué. Pas vraiment las, le cœur y est bien, mais comme s’il avait battu un peu trop fort, trop longtemps. C’est qu’à 55 ans passés, il s’agit peut-être de commencer à lâcher les pédales, si je puis m’exprimer ainsi… Les connaisseurs et frères retrouveront certains éléments familiers de l’univers poétique de Marc : Madame la Lune, la solitude, l’enfant secret, la mort, et cette fameuse étoile qu’il réclame et qui est sans doute celle dont Ziggy venait, celle près de laquelle Brett Smiley s’est perdu, celle qu’on retrouvait dans les cheveux de Marc Bolan à moins que ce soit le Satellite of Love de Lou Reed. Pour résumer, cette étoile, c’est cette projection émotionnelle vers un monde illusoire, scientifiquement mort mais dont une trace demeure dans le lieu le plus proche de nos têtes, le ciel, nous faisant croire que nous ne sommes pas seuls et que l’espace et le temps ont encore un sens. Pour résumer encore mieux, cette étoile, c’est la jeunesse...

Lorsque j’étais enfant, j’ai confectionné une couronne en papier d’argent et ruban adhésif, ornée de vieilles décorations de noël. Une couronne digne d’un roi. Ce secret était connu de moi seul. J’étais le maître d’un monde fantastique, riche et libre.

(Refrain)

Recouvrez moi d’ambre gris

Faites de mon être un parfum

Bergamote et vétiver

Mettez la tête dans mon bouquet

Inhalez-moi

Le Marquis Dansant

A l’école on ne m’apprenait rien sinon devenir gris et me débarrasser de mes rêves, et cela ne me disait pas grand-chose. Je n’ai jamais eu besoin de la moindre leçon (si ce n’est d’apprendre à mettre des robes). Je n’ai pas besoin de me confesser à un prêtre. Vous verrez bien.

-Une danse des sept voiles de serpent.

-Un navire avec des voiles de satin

-Un chapeau Hermes avec des ailes de goélands

Une couronne digne d’un roi !

Je me foutais de tout et sans la moindre peine. Je me fichais éperdument du lendemain.

Je n’ai jamais mendié ou demander quoi que ce soit car j’étais roi.

Voyez comme je me pomponne et me pavane. Je suis le Marquis de Danse (en français dans le texte)

Les paroles de The Dancing Marquis, le second morceau du disque offre une légère réminiscence en moins tragique du poème de Sir John Betjeman de sa Majesté, Narcissus, que Marc avait également repris sur un album de Mike Read en 2008. (Vous noterez que Marc aime beaucoup reprendre, mais l’interprète de génie qu’il est, met la même passion dans son répertoire que dans celui des autres, soulignant ainsi sa grande générosité et son sens du partage). Ces paroles évoquent directement l’innocence, l’audace et la fantaisie de cette jeunesse perdue et au combien chérie sur une dynamique dansante à la T-Rex. Marc participe régulièrement aux célébrations musicales de feu Marc, et j’en profite pour rappeler que c’est Gloria Jones, la femme de Marc Bolan qui avait enregistré la version originale de Tainted Love qui fit la gloire de Soft Cell et permit à la carrière de Marc Almond de commencer. Je me souviens du jour de son concert anniversaire le 9 juillet 2012 au Shepherd’s Bush Empire. Il avait terminé le set avec Hot Love et les paillettes pleuvaient sur la scène et le public pendant que tous reprenaient en cœur : « Lalala Lalalala… » Allah ! Tout cela était bien émouvant et aurait pu durer une éternité. Pour en revenir à The Dancing Marquis on pense instantanément à « Fantastic Star » (1996) l’album de Marc Almond qui aurait pu s’appeler en français « Folle Fantastique » et dont une bonne partie des morceaux avait déjà ce cachet glam à la Bolan. On retrouve la griffe du guitariste Neil Whitmore (ancien membre des drôles Sigue Sigue Sputnik) qui a co-écrit les deux morceaux. Ici Marc retrouve du poil de la belle bête en évoquant son éternelle exubérance et nous donne follement envie de se maquiller et se repoudrer le nez. En ce qui concerne la production, elle est trop propre pour être excitante dès la première écoute contrairement aux précédents enregistrements de Marc. Pour être honnête, il m’aura fallu passer les deux morceaux en boucle pendant que je procédais à la traduction des paroles pour m’imprégner de l’univers sonore et commencer à en apprécier les subtilités. Visconti est un beau nom qui fleure bon le cinéma italien aristocratique et décadent d’antan, mais aujourd’hui, le mythique producteur de T-Rex et Bowie se repose sur ses lauriers comme on a pu le constater sur « The Next Day » le nouvel album de ce dernier notamment. Les prises sont bien calibrées, les arrangements de cordes (dont Tony Visconti est responsable sur Burn Bright) sont mignons mais le tout reste trop conservateur, trop poli face à la poésie des morceaux. Tony Visconti s’est sans doute embourgeoisé avec le temps et par les temps qui courent où rock et pop sont soumis au diktat de la culture punk libérale. Où plus simplement, on trouve aujourd’hui dans ce business des vieux beaux et de beaux vieux. Ce disque a permis la rencontre de deux pointures dans chaque catégorie et annonce un album complet. Les sessions d’enregistrement se poursuivent au moment où j’écris ses lignes. Je ne doute pas qu’elles réserveront de belles surprises tant ma confiance en Marc et ses musiciens demeure intacte. Le fond quand il est profond transcendera toute forme. Au final, c’est bien Ton Aura, Marc, qui entretient la magia. Tu t’éloignes délicatement après avoir danser comme la flamme folle d’une bougie posée sur l’autel de quelques dieux païens. La lumière baisse et le rideau s’apprête à tomber. La cérémonie prend fin, ce n’était qu’un spectacle de cabaret, de variété. L’émotion est réelle cependant et les applaudissements viendront déchirer le cœur comme un déchire une Love Letter (with choir). Je t’aimerai toujours… Et si par bonheur j’en viens à te croiser au concert de Current ’93, le 8 février prochain à l’Union Chapel, ce temple que tu aimes tant, je me contenterai de lever mon chapeau devant le plus merveilleux damné de la pop Britannique au doux parfum de souffre satanique. “The stars we are, the stars we’ll be, just you & me”

Joseph Holc Novembre 2013

A la Cole

Du blanc, du gris, de l'écru, une seules photo, celle de quelques copeaux de bois d'un crayon qu'on vient de tailler, pas de paroles éditées sur un livret : Lloyd Cole remet les couverts en n'omettant pas de créditer les bons amis et les 600 personnes anonymes qui ont financé ce nouvel opus. Il est dit que Lloyd Cole s'est réveillé le bas du dos botté par le dernier Bob Dylan. L'écossais remet l'électricité, celle du vent dans les éoliennes, et s'offre un nouveau tour. Standards, le bien nommé, nous gratifie de cette voix qui s'engouffre dans nos mémoires.

Fin soixante-dix ou quelques années plus tard... Je ne saurais dire. Je me trouve en bordure de la maison de mes grands-parents. Je tape dans une balle en cuir déformée par une bonne vieille hernie. A force de le gonfler, la vessie s'est fait vaisseau.

Je ne sais pas encore si je serai, un jour, footballeur (mais non, mais non...), mais ce que je sais maintenant c'est que ce qui a suivi me popursuit encore. J'ai frappé dans le cuir blanc, bleu, rouge et ce qui devait arriver arriva... Ma grand-mère que j'avais toujours vue boiter fut touchée par cette salve désordonnée, lâcha sa canne-béquille et la chute pris son temps.

A vrai dire je revois mon shoot, la route, la chute et rien ne se précipite. Juste pour me montrer la faute, qu'il y a carton et que je ne vais pas m'en relever. Sauf que je suis debout, là, interdit.

La petite famille de Dauvillier, Lizano et Rouger (qui vient de reparaître en avril 2013 aux Editions de la Gouttière) est un monument de l'intime, comme des photos enrichies d'une bande-son que l'on retrouve intactes après toutes ces années. Pourtant la perspective de passer les vacances chez les grands-parents demeure un sommet de promesses improbables : comment nous vendre l'ennui programmé avec un ruban pour seul argument ?

Le dessin de Lizano trompe l'ennemi : des visages comme des clés de lecture ; les uns, clairs dotés de sourires et de regards bienveillants et d'autres marqués par l'histoire des jours anciens et c'est là qu'une grosse moustache peut et va faire son œuvre, qu'elle en arrive très vite à cacher la bouche, à filtrer la parole, à impressionner ; mais c'est aussi par là, finalement, que se révèlera un passé enfoui... Les parents, les grands-parents, les oncles et tantes, la petite sœur, la petite amie, et on se retrouve finalement brisé à contempler la mer, pincé par un crabe. Seul ou presque.

Entre temps, on aura pris la voiture en pyjama sur la banquette arrière ; on aura passé les barbelés en début d'après-midi, appris à pêcher, sorti un jeu de cartes avec mémé et finalement, on en aura pris plein les mirettes en apprenant que pépé était un grand footballeur adulé.

Dauvillier n'a pas son pareil pour raconter ces histoires avec des mots justes mais à l'économie. C'est bien là toute l'affaire. Cibler, évoquer et laisser le lecteur prendre part. On plonge mais les yeux demeurent ouverts. Quand l'autre quitte la scène, on renaît sonné dans une forêt de jambes noires, le cœur cuit couvert, le cuir ouvert, crevé.

Ma grand-mère chute sur le bitume. Je passe ma main dans la nuque. J'ai chaud.

Elle vivra trente ans de plus. Je l'en remercie.

La petite famille est de ces livres qu'on offre aux enfants pour tendre une perche aux familles, à toutes les familles.

Spencer

Faut-il croire à un jeune Ray Davies français ayant rangé Brian Wilson dans sa doublure ? Cela fait beaucoup pour un seul homme. Le costume est pour autant taillé et enfilé par Luc Spencer. Les Creepers aux pieds, le piano en mains : un costume en bichromie, un micro qui se consume et voilà que l'on rentre par petites touches dans des tours dont on aurait souhaité être les gardiens pour ouvrir les portes d'ivoire plus tôt. Le titre The Rover évoque Mobiil de ce cher Mellano. Bruce Joyner des Unknows n'est jamais loin : I'm a boy. Il ne s'agit pas de pales copies, mais d'une improbable culture en un seul musicien. Merci, Monsieur Spencer.

There is a spy

Murdoch

Nick Drake a passé maintes fois le relais. Je me souviens qu'à la corde le bois était complexe à saisir, que nous pouvions nous fracasser et finir par voir dans les gravillons des couleurs qui n'existaient pas (encore). Alexi Murdoch a pris un bon départ, un bon couloir et finit par partir en coureur de fond. Le titre All my days est une bande originale à lui tout seul ; une de celles qui pourrait tenir un genou à l'agonie. En 2009, pour son film Away we go, Sam Mendes s'en est emparé et ne s'est pas trompé. Belle histoire entamée, non aboutie et qui, quelque part, n'en finit pas de tendre la main. Nick Drake ?

Résistance

La voix, les pinceaux, le stylo : imaginer, fermer les yeux, mettre le disque, susurrer, murmurer, décrypter, se souvenir, se retrouver ensemble, gagner les cols, le jour, descendre les plaines de nuit, tournez les pages, rouvrir les yeux, réaliser, résister, rester debout, tenir, essayer, planter les graines du maquis.

Ici Londres, Editions Le Rouergue

Fleur de chevet

Dans de beaux draps

Brrrrrrr

Une voix en arrière, des cordes, un clavier, une ode à Bruxelles, une chanson remarquable en plage cinq mais sans plongeoir ni perche tendue, des textes-visions, une voix de voyage pour l'étrange traversée immobile, un invisible et léger bagage, un "cabinet de curiosités" lorgnant vers des lignes et portées latines, des chœurs ouverts.

Paris, L'Olympia, ce corps que j'ai en tête tout en bas qui s'agite faisant le papillon derrière le rideau avant la scène vers Dominique A : des années ont passé, les jambes ont poussé, puis percé la chrysalide. Pour la voix, pas la peine, elle arrive et part quand elle veut. Debout, en équilibre comme l'air, tu ne vois rien, je suis partout.

Patismit

Grandes marées pour belles plages

Ané-retour

Une lettre de bas de liste pour commencer... Dominique Ané rallonge sa propre cause de deux lettres et s'ouvre au vert. Après Un bon chanteur mort (2008) en guise d'échauffement et déjà les prémices d'un possible voyage aller-retour à Provins, Ané (nous) embarque.

En blanche compagnie

Pas de casquette à double visière pour ce Doyle, mais une épopée à casque et des vies en chantier. Le Bris qui s'entend en voyages introduit le propos et vide son sac (à dos) sur cet auteur, au demeurant (il faut bien se poser), aux puissantes facettes (d'où les visières)... Comme Walter Scott en d'autres pages tournées de nos enfances (riches en défis debout sur une chaise à toiser le monde), Arthur Conan Doyle s'empare des belles cordes et ficelles de ces romans d'aventures et évoque, comme peu, la guerre de Cent ans et ses soldats tourmentés et souvent, pour le moins entiers en haut des tours (puis un peu moins après l'assaut). Entre deux coups de lances, des tripes : un joyau...

J'entends bien la guitare

En route pour l'Everett

Mark Oliver Everett écrit sur la création et son pendant, la mort : celle semée en éclats sur les corps amis. La création se fait en soi et se donne, brut, à poil : à prendre ou à laisser. Du premier mot au dernier, il n'y a que très peu de respirations possibles. Devancer l'instant pour ne pas prendre le temps, E-verett, fondateur d'EELS nous montre qui nous sommes à travers ses propres revers : créant frénétiquement en sous-sol, il s'empare de l'écriture au plus creux d'un sillon d'encre et de son ; revenant à la lumière, il dépose cette belle livraison à une porte, à toutes les portes, pour nous dire que non seulement tout est possible, mais aussi que tout est devant.

Les lignes de touches

Il faut parfois sauter une génération pour se décider à parler ; non pas que l'aïeul l'a décidé, mais le temps est arrivé, se présente : il y a un peu moins de vigilance pour garder le secret, le jour s'est fait la malle, l'enfant vous surprend entre la lumière d'un abat-jour et le presque sombre. Vos yeux ne s'éteignent pas, incapables, comme à chaque fois. L'enfant est insistant en un coup fatal, là où tout bascule : une seule fois et le fil se coupe et délivre. Il fallait que cela arrive. Les mots et les corps en image font le reste. L'enfant cachée (Lizano-Dauvillier-Salsedo) ouvre la brèche de la shoah à destination de la jeunesse, choisissant des mots (Dauvillier), des dessins (Lizano) et des couleurs (Salsedo) qui ne heurtent pas et qui se font passeurs, des perches tendues, des guets atteints. Tout n'est pas bien qui finit bien, tout n'est pas fini, rien ne recommence, tout se poursuit, la souche, les lignées, avec ses bords et ses débords et ses lignes de touches, en plein coeur.

Le grand blond et bleu

Pete(r) Astor, Songbox

Peter a perdu un r, devient Pete mais n'enlève rien à sa musique qui emporte tout, une guitare, des cordes et tout est bon : une boîte en carton comme un colis qu'on n'attendait plus dans cette forêt de tout et de rien, de tout pareil, à la recherche de la perle, à la repêche de nos mémoires qui étaient parties voir ailleurs. C'était une erreur.

Rosée de frais

1967, Columbia - 2012, Columbia, n'est pas une épitaphe en vers tout minces pour chien fidèle. La publication de Musique d'Ailleurs (1993) aurait pu attendre les années.

L'écriture, la voix, les chœurs d'Old Ideas (et de douze...) poursuivent l'étrange quête et Cohen de creuser pour prendre de la hauteur. Show me the place et Darkness décochent des flèches portées par des bras de lenteur qu'on n'espérait pas à nouveau. L'homme est redescendu de sa montagne pour dix grâces sans commandements : prend qui veut ; non, pour qui ?

L'or de Cummins

Kevin Cummins nous a fait tourner du noir et blanc, lequel couvrait nos cloisons. Il nous fait le retourner et nous faisons le mur et les bibliothèques. S'il s'agit ici de Joy Division, il s'est agi de New Order ensuite, mais aussi des Smiths et des Happy Mondays et d'autres, des rues de Manchester, des visages avant la chute (des cheveux et pas que...). Cummins est contenu dans son optique, a rassemblé l'inépuisable jusqu'à nous fermer les yeux.

De silence et de joie

Un rêve errant en plein bois fait du silence, de la joie, des crevées solaires minimums. Grey Reverend s'embarque seul dans Of the days, s'expose, prend le risque d'un possible parfait : celui qui guide et fait pointer la langue de côté. Loin du collectif qui écrase jusqu'à l'invisible (qui est qui ?), on découvre L.D. Brown à poil avec sa voix qui fait fermer les yeux, entre Buckley Père et Nick Drake. Rien à ajouter, tout y est ajouré, ouvragé, pesé, abouti sans aucune maîtrise inutile, l'espace reste à fouler. Bal(l)ades, complètement.

Venus in surf

Allez L'Île

Le mardi, Tarzan se rhabille, Les Dossiers de l'Ecran demeurent derrière la porte pleine ; mais le septième jour a été négocié, nous avons posé l'index sur une carte : L'Île aux trente cercueils est à découvert, nos yeux rivés entre Jade et les quatre croix.

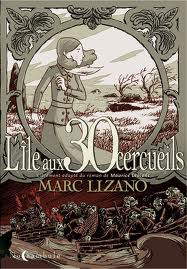

Les encouragements de la petite fille de Maurice Leblanc en poche, Marc Lizano s'est emparé du Meccano insulaire pour Noctambule et ranime ce feuilleton en le réarticulant en quelques chapitres.

L'auteur rennais monte, démonte, remonte les pages et plages de narration, compte les couleurs et s'offre un rouge électrique et conducteur.

Marc Lizano tient, retient la corde de ce jeu de piste de près de cent pages divisant par cinq l'épaisseur de l'opus de Leblanc ("Véronique" et "La Pierre Miraculeuse"). Ce pari aurait pu tourner à l'amputation sans anesthésie ; mais le fond et la forme finement ciselés se soutiennent, tirent des bords et des lignes : du billard anglo-normand sur tapis sépia (de Noël).

La partie a changé, le vert a viré rouge ; l'étrangeté de terres trop grandes, et des lignes de touches qui ne nous avaient pas vu briller, ont laissé filer des rectangles et des plumes pour d'autres traversées.

Un seul regret, cette île est une somme de visages et de corps que Le monocle aurait voulu lire à la lampe-tempête. A la relecture, sans aucun doute.

Recharge

Un duo de i pour tout signe indien, une paire d'as (Mellano-Desbois) pour dépecer les âmes et faire l'après avec Contre le centre, numéroté deux, petit frère de Prendre l'eau. Parce que se refarder agace parfois tout autant que de se regarder en face, parce que le temps s'approvisionne, creuse et fait carrière, il convient à tous de (re)trouver le Mobiil. Laissant à d'autres les sons bâtards et les gâteries, Mobiil s'offre debout avec, en ossature, sa guitare et sa batterie, à vie, avec, en sus, quelques poignées de plumes à dos larges, celles d'un petit pool de luxe discret (Dominique A, Lefeuvre et Béguin). De nuit comme de jours, ces airs aimés, aiguisés, gardés dans l'écho, s'écoutent en marchant sur la route et les bordures, laissant à d'autres la hauteur des murs et du rang. Il y aura toujours maintes façons de dominer son sujet.

Bazan haut

Là, il n'y aura pas de négociations. Le Barbu David Bazan s'offre l'énergie d'un album aux bien belles basses. Dès que Bazan baisse la garde, c'est un Elvis Costello qui traverse les oreilles. Nous avions soigné le sillon pour voir croître Curse Your Branches (2009) et l'excellent Hard to be ; il y a ici deux coups majeurs pour l'ouverture de Strange negotiations : Wolves at the door et Level with yourself. David Bazan s'est délesté de sa posture d'homme-orchestre pour cet album bleu piscine. Et c'est la voix qui, d'aise, s'installe. A la toute fin, Bazan signe l'intention et la promesse de sa musique : Won't let go. A ce titre, ce que Bazan a gagné en deux années, c'est le temps.

Merci de l'avoir pris pour nous.

A vie

"Black Tables" avait déjà passé les murs de briques en redonnant des couleurs à la lune pour les absents du soir, Joey Waronker avait gagné notre confiance en reprenant The Partisan de Leonard Cohen et voici la livraison de cette saison : Tamer animals. Ce nez à la Lennon, ces yeux et cette barbe piqués à la forêt-désert d'Ennio Morricone (Old Statues) portent un groupe aux allures de vague sûre de son effet définitif (For 12 et sa bonne baigne), mieux qu'un dernier rouleau oublié par la coiffeuse qui fait joli, comme des bras qui creusent et qui savent l'avance qu'ils ont, comme des bas qui croisent ce qu'ils ont de soie et nous poussent épuisés à remonter à mains nues les rus et les roches, nous faire les poches, à nous, à nos paires et nos proches. Tous à poil. De nos vies que reste-il ?

Chevauchée fantastique

L'histoire de la rencontre improbable entre l'ensemble de l'écurie Sarah Records (guitare et pâleur du chant) et Belle and Sebastian (pour la section rythmique), le tout enregistré en binôme dans une chambre-studio. Cela sent le coup monté (sans label tape-à-l'oeil), le goût du court pour fagoter et lier des mélodies bien troussées : des poseurs de décors, des doseurs de plaisir, mais à la réflexion, quitte à râler, il manquerait bien un fil de cuivre pour achever la conduction ; un peu de trompette ne nuit pas, sauf peut-être dans une chambre, pour peu que la cloison ne soit pas porteuse et les voisins contre la torpeur.

Trempette

Si Beirut était une pochette de disque, on y aurait planqué une carte d'état major et sorti les punaises pour pointer les villes rêvé(lé)es. Si Beirut n'avait pas de trompette, il aurait un secret bien gardé.

Oui mais voilà, de tout temps, ses cuivres touchent les coeurs avec ou sans balises. The Riptide n'est pas d'une ouverture complète pour les nouveaux hôtes. Il faudra peut-être mettre un pied entre la porte et le mur, laisser passer des notes et revenir. Ne pas tout donner, ni prendre ; pas radical, pour en mettre certains au bain. Le temps s'en chargera.

Joe l'indie

Entre Nico pour les voix graves lancées dans les vitraux et Brett Anderson période Suede, en moins teigneux pour rien et mieux peigné, voilà un tout, celui de Joe Chicago et ses Supercherries. On pose le voile. La fine moustache de Joe Chicago avait été rasée pour l'occasion ; en répétition déjà, Surfing Cuties avait bercé un enfant présent dans le ventre de Saint Sauveur. Siffler n'est pas un acte anodin, c'est jeter un filet au risque de tout perdre ou de tout reprendre. Joe chicago et son combo à géométrie variable a rempli son contrat : perruqué de blond ou non, Chicago emmène son monde médusé, les costauds jettent l'éponge, l'étau corsète gentiment les plus frêles : entre marcher sur l'eau et sous l'eau, il n'y a qu'un pas. A chacun sa chapelle.

Encore plu, Piers

Depuis ses Cévennes, Piers Faccini s'est emparé de l'Afrique et de l'Orient. Quand on sait ce que cette région a pu protéger pour, à sa façon, résister, on ne peut pas faire l'impasse sur les échos provoqués, sur cette personnalité qui, comme chacun, n'est qu'une combinaison de strates, un enchevêtrement de rencontres. On entend d'autres rangs d'honneur : le Mali d'Albarn, la trompette de Beirut et plus près encore de l'âtre avec "And still the Calling" le Roy Bean et ses cartouches de Jean-François Coen. Un Faccini, chercheur d'or sous la pluie, tendant sa perche pour le son, ne manquera jamais de percussion.

Défaire le mo(r)t

Le voilà le livre (2008) d'automne de chevet, de la voix qui veille et tombe à pic sans assommer, les pages qu'on prend, la fine reliure piquée qu'on glisse dans une poche arrière, gardée au dessus des ponts et des perches tendues, qu'on reprend : l'expérimentation, le cheminement des détails qui font la vie (beaucoup celle de l'auteur et un peu celle des autres, ou l'inverse ; tout dépend qui rêve(nt) les interlignes) ; une somme de suites à donner, d'une maîtrise toute relative (c'est bien là les fondations de cette histoire de fakir : tenir sur les planches à clous avec un doigt, ne rien lâcher et poursuivre). Ne pas démordre du sujet imposé par La Machine à Cailloux : la création et son processus, justement en y procédant dans le fond comme dans la forme, en annonçant à la fin non seulement être prêt (vrai, depuis le début), mais légitimé (la tête haute comme jamais).

Sas et Palace

Qui s'est frotté à Interpol et Edtiors, se frottera à Chapel Club, même clocher, même flêche décochée à la corde d'une bien belle basse. La voix de Lewis Bowman (oh, le beau nom de détective), souvent empruntée - en nos mémoires de fans à oreilles - à Ian Mc Culloch, accompagne dans l'urgence la petite f(o)ugue de ces comparses. Ne se contentant pas de réciter leur album Palace du début de l'année 2011, le Club s'est rendu pour la rentrée et avant l'automne, chez les amis de Daytrotter . Voilà, comment les impeccables O maybe I et The shore sont introduits par deux titres rares à écouter ou plus si le coeur vous en dit : Bodies et Roads, tout un beau programme à la David Lynch. Sans modération.

Alexandrie

Alexandria, petit miracle d'ingratitude, trésor infini pour les raseurs de murs qui ont des oreilles : l'appeau liste ce qui doit compter pour l'histoire intérieure, celle de chacun. Ne rien lâcher ou arracher les liens : Adrian Borland s'est retenu, contenu au fil des années, s'est déversé depuis The Sound jusqu'en solo ; la voix d'une vie fatiguée, achevée couchée à l'horizontale de rails courbes. C'est là qu'on note, finalement, la ponctualité de toujours beaucoup trop de trains et convois.

Bernard, le soir

Oh, la belle catastrophe ! Bernard Lenoir se retire des ondes pour l'Euskadi avec le panache du fantôme : disparu avant de partir vraiment. Parce qu'il faut déballer des sacs, notre éducation musicale des années 80 et 90 est là : The Smiths, Joy division, Inspiral Carpets, Madchester, Echo and The Bunnymen, Everything But The Girl (...) ; en l'espèce, le jeu de l'inventaire est inutile à tous les niveaux, le temps serait perdu. Lenoir a invité des voix précieuses, a soulagé des bavards en laissant verser leurs flots, s'est associé aux défricheurs de musiques du monde, a rarement évoqué sa jeunesse (le peu, nous l'avons capté) et a fait partie de la nôtre. Mais voilà l'affaire, les bonnes choses, même dosées à l'extrême, trouvent fin. A moins qu'une radio basque bien avisée... Oh, le doux rêve ! Serions-nous éternels ?

The postelles

Bel Appolo

Outre le demi-hommage (?) à Morphine sur le premier et le dernier titre de la session de James Appolo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on peut marcher, traverser des ponts et arriver en retard aux rendez-vous et ne pas s'en vouloir le moins du monde. Achever le tout avec une petite chevauchée et la nommée Happiness nous permettra de serrer les louches sans se reprocher l'allure à l'arrivée : dégagée de toute envie de s'excuser.

Le cornet indé

1987, suite et fin sur un fil : comme un beau coup sur le tapis. Curieux de toucher les aiguilles du réveil-voyage, de fouiller l'arrière, les rouages, de s'asseoir sur le mur et de compter les morts. Les bacs, les vinyles : nos mains remontent les tranches du temps, aimantent le nord, Manchester. Le début n'est pas une fouille, mais une ruche à l'oreille : des alvéoles et des airs, partout ; faire le plein, au gré du prix, de la crise, des pollens. La case-prison de Strangeways : la cage et le magot, la lime sous le manteau ; en plein sillon, l'élève diamantaire creuse mais ne passe pas la main, met du cœur à ne pas tout comprendre, ferme les yeux et repose le saphir, près d'un quart de siècle plus tard, en paix. Baume posthume.

Spellbound

Cheveux longs et poils Denim, 520 et ça revient. D'une masse chaude, une mode chasse l'autre et que reste-t-il du whiskey quinze ans d'âge ? Jay-Jay Johanson, notre serviteur, revient à ses premières amours : un jazz électro matinée de guitare acoustique. Ce qui laissait pensif depuis quelques albums permet d'envisager le meilleur pour les veilleurs.

Hors les mûres

L'âge ne fait pas la sagesse, encore moins quand le piano s'ouvre à une petite sœur de cœur d'Anthony and the Johnsons sur Spi, chanson collectée dans le très bel écrin de nos nuits blanches : Laukinis Suo Dingo (2008) d'Alina Orlova.

Un album plus tard, Mutabor (2010), l'affaire demeure un cabaret taillé pour la forêt, l'eau et le chapeau melon que vous vous collerez sur les yeux hors saison. Laissez cette voix vous faire des touches.

J'exhume les archives. Petite improvisation réfléchie de votre serviteur pour les Cahiers du Sens.

Il y aurait des gens pour dire, d’autres pour entendre, des gens pour lire, d’autres pour écrire. Jusqu’à ce que l’on s’aperçoive que le muet passe son temps, la nuit à filer l’encre sur les lignes, sans jamais se relire. Au risque de se répéter.

Un petit tablier, à carreaux

Et en sang, montre que,

De temps en temps, à sa guise,

Comme un sablier,

Grand Duc que l'on plume,

Le marteau, en un mouvement de balancier,

Monte au nez, hume l'air, puis vise,

Avant de fondre au vent sur l'arête de l'enclume.

L'instant d'une rive, l'œil se ferme aux berges,

Rêve d'un bec que l'on édente,

Avant que la tête rousse, rentrée en son cou,

Ne roule en pente douce et ne se terre.

L’écriture rentre par la coupure de l’enfance, là où il n’y a que des premières fois, des mises à plat qui ravagent, des courbes d’encre filant comme le plan d’une ville, un corps qui se poste comme une plomberie de cuivre parfois difficile à suivre (suis-je vraiment là ?), la coulure de voix étranges, et, en tout cela, rayonne le for intérieur des choses, ce guide des jours nous séparant d’autres humus.

Où est la première lettre, celle qui donnait de mes nouvelles ? Tout ces temps à longer le mur du jardin ouvrier, à fermer les yeux orange sous les ponts éclairés, à tenir la main qui a lâché depuis, à chercher des dés, des malles, à compter les points, à les ouvrir à double tour.

Le matin sur la branche,

Des petits riens renaissent.

Je pose ma tête blanche

Sur la table et les miettes ;

Avec juste ma main gauche

Pour soutenir le tout encore un peu.

Au petit jour, il y a cette forêt

Que la nuit a frôlé d’une hache.

Un petit jour, découpé selon

Les points titillés, peut fourmiller d’idées.

Le matin sur la branche,

Même sans savon sur la planche

Il arrive que je m’absente.

Et là, est-ce la nuit et ses bords invisibles ou bien un tiroir et mille quartzs ? Naguère mise en bière près des landes, j’ai exhumé, puis disposé une boîte à mes côtés. Les mots ressortent du ressac, simple bande ou lierre ? Je les dispose, je les joins, les passe au tamis, je liste, je couche un inventaire, un autre, j’en arrache aux spirales, j’en cache sous les colimaçons. Pour le reste, je laisse faire ma myopie providentielle.

C’est peut-être

Par manque de correction

Mais je ne vois

Toujours rien venir.

Il serait fâcheux, que sous couvert de velours, de fer, de laine ou de soie, l’écrivain besogneux ne touche du doigt, et de l’intérieur, que son propre gant.

Je marche et avance des choses. Je marche et pointe du doigt. Je marche, je tiens les distances, je sais suivre l’horizontale et la verticale, je vais et je penche, mais ne demanderai pas l’arrêt au receveur de la ligne, question d’honneur.

On fouille

Dans le bois.

On s’effleure

Au fusil.

On s’effile

De fureur ;

Une douille

Dans le foie.

Sève et nuit,

Je crains,

C’est fini,

Je viens.

Nous sommes issus d’une collection de hasards, avons été extraits à notre ouvrage intérieur par des mains expertes pour d’autres rouages ; cette marotte fait que nous nous sommes retrouvés tous là depuis des lustres, maintenant et bien après, avec tous ses sacs et ses boîtes… A quand la fin des paravents ?

D.J

Adios

L'histoire d'un livre qui m'a échappé faute de temps à lui consacrer. Comment dire adieu sur le papier ? Un avis m'informe de mon retard. Pas le choix. Emprunter mais à quel prix ? Une vie se traverse par le corps de l'autre. J'avance dans la ville avec le livre et l'espoir secret de trouver l'espace pour secouer et faire sortir les pages. Je passe les portes, gravis les marches, tends le livre. On me remercie en m'invitant à descendre et passer à la caisse. Comment dire adieu sans le papier ?

Dream Brother

En d'autres temps, j'ai eu entre les mains Stan Cuesta et son très beau Jeff Buckley, puis, entre les oreilles, Stan Cuesta et son excellente reprise de Dutronc, "J'comprends pas".

Alors quoi, mon frère, s'agit-il de reprendre d'autres chroniques pour tenter de percer ou de faire poisser le mystère Buckley, de faire peser un annuaire de rencontres encore plus à la page ?

Stan Cuesta en avait fait un objet intime, David Browne a rouvert le tout en touchant le miroir de deux jeunes hommes sourcilleux et indécis, passant des nuits à vouloir tuer le père. Seule l'absence est à portée. Une plage, une couverture, l'océan pour seul souvenir d'une possible filiation à ressac ; depuis le début, il n'y a que l'eau qui divise et qui rapproche, mais aussi le haut, vue d'ici-bas, pour finir. Le Castor Astral, pour Stan Cuesta, Denoël pour David Browne.

Broken Record

Octobre 2000, Lloyd Cole s'affiche, Passage Louis Philippe, Café de la danse ; dix ans plus tard et quelques mois, mon ombre dans un fauteuil à lire plus de 10 pages d'interview du chanteur de Buxton. J'en étais sorti la tête pleine et sonnée. Aujourd'hui encore et toujours, après la fièvre de la fin des années 80, voici l'orpailleur qui gratte, se creuse pour chercher l'argent (et donc du temps) pour continuer de (se) produire et de tourner : poser le diamant dans le sillon et semer cette voix qui donne, à chaque fois, l'envie de nous remettre en selle, de verser un peu de poivre dans la lumière. Avec Broken Record rien de nouveau sous le sommeil. Et c'est tant mieux, nous n'avions rien demandé.

10 ans de rock

Je lis aujourd’hui autant le rock que je ne l’ai écouté, vu et regardé sur scène dix ans auparavant.

Les cloisons bétonnées font que les sons invitent les voisins à taper à coups de balai. J’en suis venu à me méfier, à calculer le volume, tout ce qui ne se fait pas en la matière…

La résistance, ma résistance a fait long feu : j’ai fini par me coller le casque, comme les autres, à frôler les déjections, comme les autres. Je marche avec, tourne et retourne les pages de la presse et les pavés.

Au nom de la discrétion et certainement au nom de l’âge pris : 10 ans, l’âge idéal au compteur pour être présenté à la musique par son père ou toute autre personne tutélaire en devoir de le faire.

Comme un ballon en cuir pris en pleine tête par temps sec, le plus important se loge dans les coutures, les interstices, les passages, les ponts entre les peaux, tout ce qui se lie va lier, et l’on charge alors face au tas de feuilles, le pied : aller trier maintenant.

Sans oublier un accessoire de poids : le cheveu (mais aussi le poil) ; de la coupe que certains maitrisent, et que d’autres ne tutoieront jamais : il semble clair au départ que l’enjeu est de taille ; il s’agit du rapport aux gens et aux choses ; sortir, ne pas sortir, connaître, reconnaître, gager, dégager. Si la mèche se mérite au fil des mois, depuis l’avènement des Strokes, la boucle est bouclée à nouveau, et c’est en années que s’égraine le boulier, que se gaine le bouclier.

Dix ans, puis dix autres : la perte du poil (ou de son cousin dans sa chute) ne doit pas remettre en cause le champ des possibles musicaux (la calvitie n’est pas moins légitime qu’une forêt hirsute).

L’enfant en aura alors vingt et devra, entre deux coups de laque (finalement ce qui soutient le mieux), faire ses propres choix, nourrir ses nuits et ses jours, prendre des notes à mesure, se confronter et surtout choisir, même pour sa première location, des cloisons ad hoc (car les boîtes à œufs ne comblent d’aise ni le voisinage, ni leur titulaire) et une perruque en un beau carré pour ne pas éveiller les soupçons et pouvoir siffler à la fenêtre double vitrée, ouverte ou non. Question de temps.

Au clair de l'urne

Le 22 février 1944, c'est Mardi gras. A dix heures, dans le sixième arrondissement de Paris, au 19 rue Mazarine, les costumes étroits au bras longs trouvent la sonnette. Juste le temps d'être prévenu auparavant, d'apprendre par cœur le présent : le plafond, le plancher, les placards, les vitres, les crémones. Se dire que l'on reste pour protéger Youki. Robert Desnos se laisse conduire rue des Saussaies à l'amicale des résistants vendus de fraîche date...

Tout remonte à la surface. Dans son journal, le 3 février 1942, Desnos se retrouve enfant lors des promenades en petite voiture boulevard Richard Lenoir lorgnant de son repaire "des soldats en pantalons rouges". Revue aigre. Il n'a que deux ans lorsque ses parents emménagent rue Saint Martin : "la crémerie Mangin, le bar de la Martinique et son phono, le café grill et le bruit de la scierie de sucre, le cycliste et sa femme renversée par l'omnibus La Villette-Saint Sulpice". Des cubes, des triangles, des ronds de bois, tout se bascule.

"Après la guerre 14-18, la révolte". Desnos se jette dans la littérature en 1918. Alain-Fournier avait inauguré la grande guerre, lové à jamais, deux mois après le début des manœuvres, sur les Hauts de Meuse. Le Grand Meaulnes (1913) est enfoncé dans le cœur de Desnos : "un rêve lourd de conséquences et de présages. Des années après l'avoir enfoui, il surgira pour moi au détour d'un chemin". Desnos a lu Appolinaire. Pas de rencontre entre les deux hommes : deux jours avant l'armistice, Appolinaire arrache un bout du rideau; On ne fait pas front à la grippe espagnole. Pas de réservation en première classe pour Rethondes : abri-buses.

Les tranchées qui s'ancrent, la terre en cloisons comme des étaux sur des ventres, le temps qui se contemple, le silence et les canons dans la glace. La ligne de crête avec dessus les frusques des gens qui ne reviendront pas.

.

Petites merveilles de chansons expliquées aux béotiens et aux autres (souvent les mêmes) : des histoires jamais essentielles donc indispensables pour emb(ar)rasser la mémoire de la petite musique qui trotte sous la douche.

.

"Oh Manchester, so much to answer for." En son temps, Julien Gracq a publié "La forme d'une ville", John Robb tire lui aussi des plans, ceux du rock d'une ville : comment des rues et des hommes, souvent jeunes, peuvent se tenir, se lier pour une énergie toute en dissonances et/ou assonances (de quel côté se pose-t-on ?), en manches de guitares et doigts pointés, seule alternative à un travail à la chaine, des regards et des vies : Tony Wilson, Ian Curtis, Morrissey, Johnny Marr,The Stone Roses, the Charlatans, Buzcocksb des noms et des listes, des jours et des années, que des dotes...

Just Kids, de et avec Patti Smith

"J'étais habité par les références. Il était habité par l'ombre et la lumière.". Comme à son habitude, l'histoire tient à peu de choses ; l'histoire d'une rencontre étrange, comme des retrouvailles ; la première, la dernière d'un tel tour de taille : Patti smith et Robert Mapplethorpe, à la vie, à la mort.

"Nous avons pris nos biens en commun. Mes quelques disques étaient rangés dans le cageot orange avec les siens. Mon manteau d'hiver était pendu à côté de son gilet en peau de mouton.".

Deux voyages français (sans Robert) : un premier Patti-Paris-Patti, comme on part à la forge, pour s'armer ; puis un deuxième, poussant jusqu'à Charleville, constituant une carte de voyages intérieurs, avec à la main une valise faite et défaite de broches,de clous et de croix, de nuits blanches sous cloche, le tout pour récupérer et assembler le monde jusqu'à trembler.

Ensemble, même seul, ensemble. Pas vraiment partie, car pas vraiment revenue. Il faut tenir ces pages, les lire, les relire, de Chicago à New-York, du Max au Chelsea, de Bob Dylan à Allen Ginsberg. Cet opus ne se vautre dans aucune complaisance. Le lecteur ne se lèche pas les doigts. Chacun reste à sa place, mais il y a un véritable tour de force, comme parfois : ce livre se regarde.

.

Par où passe le courant de l'épuisement ? Par les fils cachés dans les plinthes que l'on porte."Something we can hold in our" à l'introductif orage fait entrevoir une guitare d'Espagne reparti outre atlantique, un Arthur Lee serrant la pince de son vieux frère Morrison sur la Place Saint Pierre. Voici les clés. L'urgence n'existe pas, le temps est au rancart dans le tambour de la guitare. Mark David Ashworth est en route, dans les hautes herbes.

Mick Harvey n'est pas un second couteau même s'il a passé, cependant, des années (de 1978 à 2009) à en aiguiser d'autres à l'ombre du grand chef Nick Cave. Trouvant l'accès, il se décidera finalement par disposer en vitrine (entre autres gourmandises) deux pâtisseries fines dédiées au répertoire de Serge Gainsbourg. De la traduction à la ré-orchestration : Pink Elephants en 1997 (ou l'effet lent de la prose) après avoir déjà sévi (sur un plateau) en 1995 avec Intoxicated Man (manne des nébuleuses) ; tout un travail de fin limier allant traquer en français pour trouver en anglais. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous allez trouver ici. Guettez les rééditions ou les bonnes occasions, ces albums sont régulièrement introuvables.

Au commencement était la verve

Pas de détour pour The Divine Comedy, que des nouvelles pièces taillées sur mesure ajustées pour tomber sur les épaules. Comme va la croix dans le ciel des aéroplanes voisins, voilà l'encre et les notes de Neil Hannon. Rien à jeter, tout a déjà mijoté, l'ensemble est prêt à servir sur place et à emporter. A la fin, on ôte la serviette, on déboutonne et on fait goûter les plats aux amis.

Du bonnet

Here is London

(Issy-Londres)

Chaque mois, une mystérieuse DJ londonienne nous télescope de l'autre côté de la Manche, pour nous faire tomber l'ourlet de la pop et ses petites étoiles. La couture, c'est bien connu, c'est ce qui reste quand on a tout tablier, celui du forgeron, de ses faux cils et de son marteau. On n'est pas là pour ergoter, ni mégoter. Laissez-vous fer ailleurs.

Tournée américaine pour l'Écosse des Trashcan Sinatras. 20 ans depuis Cake et pas de soucis, alors quatre garçons dans le van nous avait lâché trois ans plus tôt. La voix reste sans rien dire au temps. A travers le carton des calendriers. Daytrotter profite de leur passage dans l'Illinois pour nous livrer un bel écrin aux coins carrés : quatre chansons dont l'excellent "Prisons" et "In the music" pour nous rappeler l'album de 2009. Inutile de se cacher, on pense à Roddy Frame et à de vertes années, à Eddie Reader, sœur de Francis, chanteur des Trashcan Sinatras. Tous ces groupes ont tourné de près ou de loin autour d'un autre, le relayent dans nos mémoires, dans leurs mélancolies : "Oh Manchester, so much to answer for".

Clé de saules

Nous avons joué Lallemant sur la platine du temps avec seulement deux galettes : le bien nommé "Les premiers instants" (2003), puis "Les érotiques" (2005). Cinq ans ont passé. L'attente des mois touche, un moment, la crainte. Doit-on compter à nouveau sur le baudet. Doit-on ? Le retour est annoncé, puis retardé.

Et voilà, le jour du 3 mai tombe avec Le verger. Une petite brouette avec douze perles enfilées, inspirées du roman noir, des impasses, de la nuit, des filatures, des combines et des secrets que l'on crache sous la torture, de faux secrets, de vraies tortures. Laisser vivre n'est pas donné à tout le monde. Le temps permet cela. Cinq années, qui au bout du compte pourrait bien nous permettre, à nous aussi, de nous poser. Sous les arbres.

Echo and the Bunnymen

Comment faire croire à du nouveau quand on se met à écouter Ian et sa bande inoxydable ? Je n'ai pas à convaincre, mais je tiens juste à signaler une impeccable session sur Daytrotter. Impossible de passer à côté de ces quelques titres dont le jouissif et bucolique Shroud of Turin juqu'à la chanson-titre du dernier album en date : The fountain. A la coule.

Jeremy Messersmith

Jeremy Messesmith a transformé sa Daytrotter session. Sur Franklin Avenue, la voix se décoince du piège du réveil. On souffre ensemble, prêts à raccrocher. Comme souvent, la claque arrive après cette tension en ouvrant Scientist entre un radiohead de poche et Un(e) Unbelievable Truth débranchée. Sur A boy, a girl and the grave puis encore davantage sur Miracles (la bien nommée) la guitare se fait plus intime pour rejoindre une voix juste qui pourrait soutenir des jours entiers le plus beau des sièges, celui qui fait que l'on s'allonge, que l'on ne se relève plus tout à fait. La lumière fait que rien ne se perd.

A trop bercer les oreilles, la tendance est parfois, pour ceux qui les portent, à l'oreiller. Cependant, Josh Rouse n'est pas de ces oiseaux-là. L'américain de Valence a toujours tenu les promesses que personne n'attendait.

Et voilà, comment l'ami, avec El turista, se retrouve à nouveau à niveau et nous emporte (nous et le reste) sur son passage pour le Brésil, entre Getz et Gilberto, et son compatriote Paul Simon (la téssiture !) entre Graceland et Songs from the capeman. Cet album est sans revers, sans haut, ni bas, encore moins fragile, juste gracile. Prêt pour le carton, donc.

La barbe

Un petit cadeau dans la chaussette

Merry Christmas les amis avec trois sessions du Clem Snide alias Eeef Barzelay. Douze titres live de l'homme à lunettes (à télécharger en toute légalité).

1ère session en 2007 : The girls don't care

2nde session en 2008 : Make another tree

3ème session en 2009 : Born a man

Enlevez vos lentilles, l'avenir est aux binocles (et au monocle, il va sans dire).

Un docteur dans la salle

Benjamin Lerner sévit sous le nom de Telekinesis. Il porte des lunettes et s'est improvisé chef d'orchestre multi-instrumentiste d'un big band à géométrie variable, amoureux de Paris et de ses catacombes. Bien sûr, cela ne fait pas tout et même pas grand chose. Cependant, cette vague de musique se prend la nuque dégagée parce que cette dernière en sortira raide et qu'il faudra bien qu'elle s'en remette.

Les racines du bal

Chez les White Rabbits, il y a une bien belle batterie et une belle basse au cœur du dispositif. Il ne faut pas se priver de ces sons pour faire danser le sang noir et le faire circuler de nouveau ; il y a tout à voir. En écoute et téléchargement libre (2 sessions) sur Daytrotter. Merci qui ?

Ouvert le dimanche

Si Aldebert et Alexandre Varlet devaient se rencontrer, Yordan serait certainement aux postes-frontières. Yordan n'est pas un douanier mais un passeur. Il fait revenir à la casserole le tragique et la bonne humeur, de nuit comme en plein jour. Un temps, sur scène, Yordan porte haut un coeur en velcros. Il est accompagné, mais il n'y a pas de retrait possible. Autour, le violoncelle, l'accordéon, les percussions, la clarinette, les choeurs se dressent comme une accroche. Nous aussi, nous voilà pris.

Appeaux à Crayon

Le collectif Crayon Fields passera-t-il un jour le sud pour voir le nord ? L'Australie est une mine. Crayon Fields serre la pince aux Fleet Foxes, à Nick Drake et Belle and Sebastian. Mais le titre Miror Ball, qui pourrait vous arriver aux esgourdes, a surtout les Zombies aux trousses et son impeccable Colin Blunstone. Rien de nouveau, mais rien de vieux non plus, la même pierre que l'on découvre, que l'on recouvre. Toujours la même histoire que l'on ne veut achever. Nous avons tous de belles raisons pour cela. Le sort qu'on élude, tant que l'on peut ; le sud au nord, tant que l'on veut.

Happiness Division

Charles Spearin a visité ses voisins, a retissé leurs tessitures, a gonflé ses poumons et s'est mis en écriture. Gardez cela en tête et écoutez-vous. Alors, vous entendrez.

En présence

La fatigue fait une belle musique au cœur. Grand Salvo n'a qu'une couche : le moment qui passe, qui se pâme et se pose. Des pointillés naissent les passages, les poinçons de nuit nous isolent chacun. Ecouter flowers, ouvrir la fenêtre. Sur le bord, se ramasser. Arroser les menthes. A très vite.

Ne quittez pas

Difficile de raccrocher, impossible. David Arthur Brown et le groupe Brazzaville ne faisait déjà qu'une seule ombre avec des invités de marque à l'arrière plan selon les continents. Une claque, voilà ce qu'aimait à donner ce cher David, mais ici c'est en solo : d'une pop différente à une bossa troublante. Ruez-vous sur ce chant.

Grands 8

C'est dans le fond d'une église que je me suis décidé un jour de 88 à écouter ce qui est devenue, depuis, mon avalanche favorite, oreille et pied au plancher. Plutôt que de s'ensevelir sans vœux : lire et relier les hommes, ouvrir l'œil ; pour, finalement, un jour, prendre le bac, se faire la Manche jusqu'à la ville côtière, les vieilles dames et leurs machines à sous ; rentrer, se rappeler de cette lumière d'avant qui ne partira jamais, se baisser, sous la voute et les frises de l'aiglon. En sourire aujourd'hui, un peu fatigué parfois. Voilà la fontaine. Ma genèse.

Les yeux fermés

Brendan Canning, résident de Toronto, n'a pas pu naître à Manchester, pas même à Dublin. Il y a pourtant là une basse magnifique qui ouvre la boîte à souvenirs. Ne tardez plus, prenez le thé, ne sucrez pas, rapprochez le nez du fumet des feuilles : royal.

Petite musique du cœur

Embarquement

Divine cuisine

Au milieu, c'est toujours dimanche, avec en écho, sur certaines notes, une autre voix, américaine celle-ci, que l'on croit surprendre, celle de Fiona Apple, mais avec une joie sortie d'un jeune violon, qui aurait remplacée une blessure profonde, plus le cœur que l'estomac, donc...

Enfin, un album qui serait à couper le souffle si nous n'étions pas plus occupés à rejouer Sugar, sugar sur la platine et à voir tourner les pommes d'amour.

Attendre encore un peu qu'elles rougissent et faire passer.

A la nuit tombée

Midnight Masses ne sont pas en location, mais bel et bien habités et même propriétaires d'un chant passant (sans s'arrêter) aux postes frontières entre Le Love d'Arthur Lee, Billie Holiday et Jim Morrison avec une mention spéciale pour les petites percussions.

Bien sûr, Daytrotter n'est pas en reste sur ce coup bien léché. Merci à ces défricheurs.

Neil Hannon & Cie

Surtout ne pas bouder son plaisir de retrouver le grand Neil en compagnie de Thomas Walsh pour un album haut en couleurs ici dans un camper van direction le Pakistan par l'autoroute du soleil.

La barbe a poussé (et quelle barbe !).

Hasta

Voyageur sans visage

Revoici le Blind Pilot pour des embarcations à la guitare et à la trompette tout en soudeur. C'est en session sur Daytrotter et nulle part ailleurs.

Couverture pour nuit fraîche

Revolver

Musée Mécanique

S'il y a un musée à visiter en ce moment c'est celui-ci... Oui, je marque les accents même si je ne devrais peut-être pas, en l'espèce...

The Wave Pictures

Plutôt la trompette que le saxophone dans mon Panthéon pop et pourtant... Chercher l'harmonie qui ne s'invite pas seule ou ne reste pas si nous ne restons pas. La mémoire fait que l'on retient ou que nous passons. C'est la vie. Mais c'est la vie aussi de revenir, de poser le temps. Revenir jusqu'à l'île jusqu'aux chœurs, aux sons et aux cordes qui se chevauchent. Il y aura toujours le sable, mais plus le sablier.

The Wave Pictures - If you leave it alone

Looking for Kes

Voilà une bonne nouvelle : Kes de Ken Loach sort en DVD sur le marché hexagonal sous-titré donc en français pour ceux qui le souhaiterait et qui n'ont pas encore mis le nez dans cette œuvre étonnante touchant autant à l'enfance qu'à un ciel chahuté par un rapace. Point besoin d'être bilingue pour s'attacher à l'histoire, ma version est plus ancienne, anglaise et possiblement sous-titrée en allemand et je la garde.

Pour la petite histoire, une image du film servit, il y a maintenant quelques années (en 1996, damned !), de visuel (recto) pour le livret d'un CD célébrant un hommage appuyé à l'album "The Queen is dead" des Smiths.

Kes fait fonctionner l'imaginaire, nous fait vivre et revenir jusqu'à cette vie âpre des murs de briques et le noir du charbon en tas derrière l'école, les uniformes, les parties de football, le bibliobus(e)... Comme un inventaire impossible à clôturer, un inventaire dans un champ vert, ici, maintenant, près de quanrante ans plus tard, les yeux fermés.

Arte Radio

En mai 2009, Dominique A a enregistré 15 minutes avec l'excellente Arte Radio, pour parler d'argent et de l'économie du disque, entre macro et micro. C'est par ici.

Cher Fredo

The zimmers - My generation

Gabriel Kahane

De nouvelles petites perles enfilées lors d'une récente Daytrotter Session par Gabriel Kahane. Qui est Gabriel Kahane ? Très peu d'informations de collectées... Family Records tente d'y proposer de petites réponses et promet un téléchargement gratuit de ce rare Kahane mais fortuitement le lien n'est plus, ne reste qu'un peu d'écoute écourtée... You Tube livre de petites vidéos faites au pied, presque fantômes... Alors il y a Myspace, Daytrotter et le site personnel de Kahane. Déjà pas si mal...

Bon Ané

Commencer par les remerciements, relever quelques noms déjà lus auparavant, une petite page pour raccrocher le monde ; remercier mais pas à la fin, parce que l'objet est double, deux disques : La Musique et La Matière. La Matière en La Musique passe par les mains, et c'est une bonne nouvelle, en plein cœur de l'objet ; retourner pour retrouver, retourner encore, la forme qu'on interroge, qu'on attend depuis 17 ans, à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que l'on relie les autres ?

Quitter la pièce, la fermer pour aller marcher, passer des ponts, embarquer ; en salutaire, depuis le point que l'on pense d'origine, pour donner du sens, on s'éloigne de chacun, de soi aussi, surtout ; refaire la quête des jours et des gens, sans nous avant, avec nous depuis, avec des images que l'on garde, avec des absences comme des balises au fond du ventre de la mémoire. Dans le chemin, on emprunte les mêmes traces, la neige fond en un petit état second, jusqu'à Nanortalik. Immortels, il nous faut néanmoins revenir. Rentrer à l'hôtel, poser les clés sur la table, là où il n'y a pas encore de verres, écrire avant la douche pour ne rien oublier, pour ne pas en faire son métier. Le voyage est une peau que le retour se charge de faire peler.

Derrière, les verres s'égouttent. Devant, la carte australe avec des routes comme des veines ; tout se pose à nouveau sur la table, le doigt sur Valparaiso : les machines, les guitares, le Cinzano, comme un autre soleil, comme le feu d'un voyage à l'orgue anisé, les photos encadrées pour se rappeler, les miroirs pour pousser les murs, le bandonéon dans l'armoire, peut-être un tango, peut-être pas, mais avec elle et pas une autre. On revient de loin, les jours tirés par les chevaux du Petit Port, la lumière dans une bière, dans l'orge amusée, toujours amère pourtant. Le temps je le prends, c'est le vent. Je touche ce et ceux que j'entends. Eux, ne le savent pas, juste le chien. "Seul le chien se souvient, Seul le chien nous attend, Dommage, Qu'il vive si peu de temps". Et sur la table, fatiguées, nos gueules immortelles.

Dominique A. La Musique - La Matière / 2009 / Cinq7-Wagram Music

Mange-disques

Tous les phonographes vaudraient aujourd'hui de l'or si leurs aiguilles avaient pu fricoter avec ces petits sillons-là... Et puis hop, en plus, une version finement lettrée... Ben Folds avait donc un demi-frère : Ben Thornewill...

Peter à Paris

Après être suédois, Peter Von Poehl est européen (Malmö, Berlin...) et parisien jusqu'en avril 2009 (inclus ?), si on en croit une interview d'Isabelle Dordain... Formidable deuxième album, May Day est plus pop et moins propre que son prometteur prédécesseur Going to where the tea threes are (2006), Marie Modiano y a trempé sa plume... A ne pas négliger donc... En écoute, une première vidéo : Parliament.

Magnifique Eddy

Présent à un récent petit concert radiophonique de La Gooyatsh, j'ai passé mon temps à savoir qui me rappelait ce Dandy de Nancy ; peut-être à Alexis HK, peut-être à un ancien voisin, quelqu'un de proche et d'éloigné à la fois, pour les beaux jours et la pluie, quelque chose qui touche sans rien demander. Je ne sais toujours pas. Je finis toujours par sécher.

De cartons en aubades (fragiles)

Alain Bashung s'est cassé la pipe. Ces jours-ci, même les clochards célestes musiciens ont le concert des ponts mou. En 1997, à l'occasion d'un départ, j'ai offert Fantaisie militaire. Je sais maintenant que c'était le bon choix.

Voyageur sans visage

Portland est en Oregon, Le Café du Nord à San Francisco ; alors voilà, pas encore d'Europe, à l'horizon, pour le Blind Pilot et c'est fort dommage... En attendant, profitez de ce "Go on say it" et allez ici pour écouter l'indispensable Oviedo.

Sean Fournier...

Fin février 2009, le toujours curieux et créatif Gwen Beuchet me parle de Jamendo (site de téléchargement légal et gratuit pour artistes non encore signés par un label). C'est ainsi, que je sors de ce bottin d'un nouveau genre, un fameux Sean Fournier, Sean comme Lennon, Fournier comme Alain-, ou Raymond, mais sans le trait d'union... Sur le site de ce dernier, un petit album vous attend (sans mettre la main à la poche...). Ci-dessous, un petit extrait enchère et en hausse ; en ces temps de crise, il convient de ne pas hésiter...